本田充研究員(京都大学iPS細胞研究所)、赤塚京子特定研究員(京都大学iPS細胞研究所上廣倫理研究部門)、広島大学大学院人間社会科学研究科 澤井努 准教授(京都大学 高等研究院ヒト生物学高等研究拠点 連携研究者)の研究グループは、哺乳類において世代を超えたエピジェネティックな遺伝が可能であることが示唆された研究成果を受け、今後、エピゲノム編集の倫理・規制を考える際には、エピゲノム編集ツールの根底にあるメカニズムや人体への影響を考慮する必要があると論じました。

本研究成果は、2023年11月2日に学術誌「Stem Cell Reports」でオンライン公開されました。

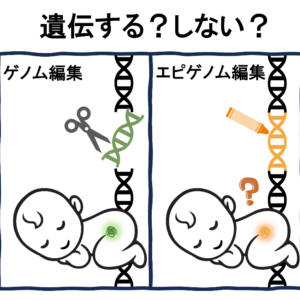

従来、生殖細胞系列【注2】のゲノム編集【注3】に関しては、介入の結果が将来世代に影響する可能性があるため、倫理的に問題だとされていました。他方で、体細胞のゲノム編集、そしてエピゲノム編集【注4】に関しては、介入の結果が将来世代に影響しないため、倫理的に問題が少ないとされていました。しかし2023年に入り、哺乳類において世代を超えたエピジェネティックな遺伝が可能であることが示唆されました。現在のところ、この知見は倫理と規制の議論において十分に考慮されていません。

エピゲノム編集は、遺伝性疾患や慢性疾患に対する有望な治療法として注目されています。これまで、エピゲノム編集は遺伝子配列を操作せず、介入効果も可逆的だという理由から、介入効果が不可逆的なゲノム編集よりも倫理的問題が少ないとされてきました。しかし、2023年に入り報告された最新の研究では、哺乳類において世代を超えたエピジェネティックな遺伝が可能であることが示唆されています。

エピゲノム編集ツールは多様で、現在、人への臨床応用が検討される例も増えています。例えば、一過性のエピジェネティックな介入により、エピジェネティック・メモリーとして人工的な遺伝子発現制御を維持する技術も開発されています。このような条件下では、エピゲノム編集の影響が何らかの形で次世代に受け継がれる可能性があります。そこで本研究では、エピゲノム編集の適用、採用されたエピジェネティック効果やその持続性、関連する送達方法についての慎重な検討を行うべきだと主張しました。

どのような種類のエピゲノム編集であっても、ゲノム編集よりも倫理的問題が少ないと主張するのは時期尚早かもしれません。介入の影響が次世代に遺伝しないエピゲノム編集は、体細胞ゲノム編集と同様の規制でよいかもしれませんが、最新の知見を踏まえれば、ヒトにおけるエピゲノム編集の臨床応用の倫理と規制についてより包括的な議論を行うことが求められます。

エピゲノム編集は研究、医療応用の両面で期待の大きな技術の一つです。エピゲノム編集を含めたゲノム編集をさらに発展させるためにも、倫理と規制の問題を同時に検討していく必要があると考えています。本研究は、遺伝子配列を操作しないエピゲノム編集の影響は将来世代に遺伝しない、という従来の倫理議論の前提に再考を迫るものです。今後も、ヒトへの遺伝的介入に伴う倫理と規制の問題は、最新の科学的知見や技術的動向を踏まえて議論していく必要があるでしょう。

本研究は、以下の支援により実施しました。

なお、本研究の実施に伴い、申告すべき利益相反はありません。

注1 DNAメチル化

エピゲノムを構成する主要な要因の一つ。遺伝子などが存在するDNAの特定の部位にメチル化が入ることで、遺伝子の活性が変化する。

注2 生殖細胞系列

一般的には精子や卵子、それらの元となる生殖細胞すべての総称。本稿では便宜上、精子と卵子が受精してできた受精卵および胚も含む。これらに対して行った遺伝的介入の影響は次世代にも伝わっていく可能性があるという特徴がある。

注3 ゲノム編集

細胞の中のゲノム(=一つの生物が持っている全ての遺伝情報)の狙ったDNA配列を書き換えるための技術で、これにより遺伝子の働きを調整・修正することができる。

注4 エピゲノム編集

ゲノムのDNA配列を変えることなく、遺伝子の働きを調整・修正するための技術。具体的には、遺伝子のスイッチのON/OFFの仕組みや、DNAのメチル化などを、狙った領域で調節する。